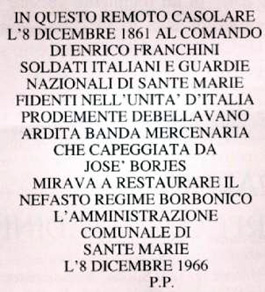

Ecco un esempio di come si possa rivisitare la storia anche attraverso un cippo commemorativo: i cippi commemorativi riprodotti nelle due foto ricordano la cattura e la fucilazione di Josè Borges, generale legittimista spagnolo, a Sante Marie, frazione del comune di Tagliacozzo. Il primo fu posto nel 1966 e classificava il generale ed i suoi uomini come “ardita banda mercenaria che capeggiata da Josè Borjes mirava a restaurare il nefasto regime borbonico”; il secondo, del 2003, (molto più pacato ed obiettivo) ricorda il luogo in cui “s’infranse l’illusione del generale Josè Borges e dei suoi compagni di restituire a Francesco II il Regno delle Due Sicilie”. Ci sono voluti ben 37 anni, ma l’ostinazione degli storici revisionisti, alla fine ha avuto la meglio: adesso Borges e i suoi uomini, non più “mercenari” ma “combattenti sconfitti” possono veramente riposare in pace, come recita l’ultimo cippo.

Via dei briganti: si può aver paura pure della toponomastica?

Può essere l’intitolazione di una strada a Tizio o a Caio motivo di accesa polemica che travalichi i confini di una normale diatriba di paese? Sembrerebbe proprio di no, ma così non è. Sulle pagine del maggior quotidiano pugliese ultimamente è divampata la polemica intorno alle decisioni del Consiglio Comunale di un paesino lucano, Latronico: l’assise cittadina aveva infatti deciso di intitolare una strada ai “briganti lucani”. Apriti cielo! Il prefetto di Potenza ha opposto, avvalendosi di una disposizione di legge, un netto rifiuto. Raffaele Nigro ha apertamente appoggiato la scelta di Latronico, suggerendo addirittura un referendum provocatorio. In gioco, come si può facilmente comprendere, non è il semplice nome di una strada ma la rilettura del “brigantaggio” postunitario. Da un lato chi – come il lucano Nigro, – auspica – anche attraverso la toponomastica – la rivisitazione storica, culturale e antropologica del fenomeno; dall’altro chi – come il prefetto di Potenza, Mauriello, lucano pure lui – attribuisce alle insorgenze contadine postunitarie solamente valenze e caratteristiche di espressione criminale.

La stessa terra d’origine, due mondi diversi, due culture antitetiche, due visioni contrapposte dei fenomeni sociali ed economici. Nigro è figlio di quella cultura contadina che diede linfa e vigore alla reazione antipiemontese: ne cantò l’epopea tragica nei “Fuochi del Basento”; conosce non solo le bellezze turistiche della Lucania ma anche le sofferenze e le privazioni antiche del Meridione. Mauriello rappresenta, invece, le convinzioni assiomatiche della media borghesia di oggi, figlia dei “galantuomini” di ieri, difende la lettura classica del Risorgimento, le modalità di attuazione dello stato unitario – prima fra tutte la “liberazione del Sud” – , la necessità dell’eliminazione fisica dei briganti considerati unicamente sotto l’aspetto delinquenzialità diffusa e dilagante: logiche conseguenze dei suoi assunti sono la scelta della damnatio memoriae dell’insorgenza contadina, la rimozione storica del bubbone, la preoccupazione di non favorire alcuna manifestazione (fosse pure una semplice targa) di dissenso alle versioni codificate della storiografia ufficiale. Ma la querelle è esplosa comunque, proprio come accadeva fino alla fine degli anni cinquanta, quando i giornali erano l’unica cassa di risonanza per accese diatribe e polemiche che coinvolgevano i lettori: ho registrato oltre quaranta interventi di gente comune che avverte il bisogno di manifestare il proprio pensiero, a dimostrazione di quanto sia vivo e diffuso l’interesse intorno al dibattito nel sud sui modi di attuazione del progetto risorgimentale. E, aggiungo, oltre l’80% dei lettori si è schierato con Nigro!

Mauriello – a supporto del suo diniego – sostiene come non si possa “fare del brigantaggio postunitario il simbolo della nostra memoria, la bandiera del nostro riscatto”. Così, con una sentenza senza possibilità d’appello, il Prefetto ha creduto bene di liquidare sbrigativamente tutta l’insorgenza contadina lucana e meridionale. Il che non mi trova – insieme a tanti altri – assolutamente d’accordo. Ritengo doveroso, comunque, chiarire la nostra posizione anche perché nessuno sia indotto a ritenere che si vogliano legittimare le violenze e le ruberie dei “briganti”, che li si voglia eroicizzare ad ogni costo, fino a farne “bandiera del Sud”. Il brigantaggio, in quanto forma di violenza, si pone al di fuori delle regole della convivenza civile, è fuor di dubbio: nessuno si sogna di giustificare una grassazione o un altro fatto delittuoso di ieri, così come nessuno giustifica le aberrazioni del terrorismo di oggi; è pure assodato e unanimemente riconosciuto che nelle numerose bande ci sia stata prevalenza di delinquenti comuni, di evasi dalle carceri borboniche, di sbandati. Il brigantaggio, in quanto forma di ribellismo sociale, non è sicuramente condivisibile rispetto alla violenza attraverso cui si estrinseca, ma diventa comprensibile nell’ottica della “risposta armata” al potere. C’è qualcuno che condanni oggi le azioni militari dei partigiani nella guerra di liberazione? Eppure anche in questo caso si è fatto ricorso alle armi, alle rappresaglie, alla guerriglia.

Il punto nodale da analizzare è sempre lo stesso: le bande di metà ottocento furono soltanto formazioni criminali? O furono anche l’espressione esasperata e tragica del malessere della classe contadina? Inutile ribadire quanto io propenda per la seconda ipotesi: non me la sento infatti di sostenere che il sergente Romano (tanto per citare un “brigante” nostrano) fosse un semplice tagliagole. E nemmeno posso tollerare ancora l’infamante etichetta di mercenario nei confronti di un soldato legittimista come il generale Borges! Così come non posso tacere le mille angherie che costrinsero la classe contadina (ancora priva della consapevolezza di essere “classe” e, perciò, carente di qualsivoglia progettualità politica) a fare ricorso all’unica arma possibile: la violenza. Una volta, però, che si assodi la corale partecipazione di popolo alla rivolta e la concomitante presenza in essa di briganti “tagliagole” e di briganti “politici”, ne discende che – esistendo anche un brigantaggio “politico” o, se si preferisce, “sociale” – questo non possa che essere l’effetto di un elemento presente nel territorio e facile da individuare: il profondo e diffuso disagio sociale. Per capire nella sua interezza la natura di tale disagio dobbiamo ricercarne le cause. Una volta individuate queste ultime, potremo comprendere come possano – esse sì – costituire il rammarico ed anche l’orgoglio e la bandiera del Mezzogiorno. Vogliamo elencarne alcune tra quelle di più macroscopica evidenza e di facile lettura? Si chiamano povertà al limite della sopravvivenza; sfruttamento schiavista dei nostri contadini; opposizione ad un processo di unificazione calato dall’alto e imposto dalle lobbies europee; reazione ad un esercito straniero che invase – senza dichiarazione di guerra – le nostre contrade; rifiuto totale di una classe sociale dominante che gattopardescamente – pur di mantenere i propri privilegi – si predispose a saltare da un carro all’altro perché anche nei frangenti di un cambiamento epocale tutto restasse come prima; rottura degli equilibri familiari preesistenti con la coscrizione obbligatoria; minaccia – vera o presunta – alle profonde convinzioni religiose. Il tutto sempre sulla pelle della classe bracciantile e contadina.

Allora, chiarito tutto ciò, il progetto di “via dei briganti lucani” non rappresenterà più una semplice indicazione toponomastica: sarà – come nelle intenzioni del consiglio comunale di Latrnico – una forma di restituzione della dignità scippata ad un popolo, una sorta di riparazione collettiva per le sofferenze dimenticate; un tardivo riconoscimento del valore, delle ragioni e degli ideali della parte che ha perso, una sorta di onore delle armi. E sarà anche il segno di una pacificazione, tardiva ma necessaria, da parte di uno stato nel quale tutti ci riconosciamo, che amiamo e difendiamo, che vorremmo veramente equo e solidale, per il quale proprio il meridione – nelle guerre successive – ha versato più di ogni altro fiumi di sangue. Certamente non basterà l’intitolazione di una strada a ripristinare una storia “bugiarda”, né a ridare ai contadini meridionali l’onore scippato dalla storiografia ufficiale che, oggi come ieri, continua a bollarli con l’epiteto di “briganti” nella sua accezione più negativa. Una targa potrà, semmai, indurre alla riflessione. Da sola, però, non è sufficiente: bisognerà discutere, promuovere dibattiti, incoraggiare gli studi, spolverare le carte d’archivio, pretendere la rimozione di ogni orpello burocratico che si frappone alla libera consultazione di alcuni dossier ancora classificati come “riservati”. Un ruolo importante può essere svolto dalle istituzioni locali che, avendone la possibilità e la sensibilità, e partendo dall’aspetto localistico del fenomeno, dalla cosiddetta microstoria, hanno l’obbligo di offrire ai propri amministrati la possibilità di riappropriarsi della loro storia negata.

Devo, con rammarico, constatare come certe sensibilità siano ancora rare, soprattutto nella nostra provincia. Capisco che promuovere cultura e storia meridionale sia operazione defatigante ed elettoralmente meno proficua delle scelte festaiole di certi nostri assessorati alla cultura: capisco pure come spesso si abbia il timore di suscitare, dato l’argomento, incertezze e reazioni anche contrastanti. E’ necessario però comprendere una volta per tutte che un paese senza memoria è un paese senza cultura e che occultare un pezzo di memoria sia il più ricorrente, ma inutile, espediente di chi teme di vedere incrinate le proprie consolidate certezze. I ragazzi della Maia Materdona, proprio in questi giorni a Mesagne, ci hanno dato una spontanea lezione di storia e di cultura: hanno lavorato per un anno, hanno analizzato testi letterari e studiato saggi storici, hanno ricercato documenti, sono riusciti a pubblicare un volumetto di sintesi del loro lavoro. Davvero un bell’esempio e una bella lezione per noi “grandi”. I ragazzi ci hanno dimostrato come oggi, passati quasi centocinquanta anni da quegli avvenimenti, si possa andare serenamente a scoprire le radici del fenomeno brigantesco. E per farlo va – preliminarmente – sgombrato il campo dalla considerazione storicamente inesatta del brigantaggio postunitario come fenomeno episodico e legato esclusivamente all’occupazione savoiarda.

La verità è un’altra: il brigantaggio, in quanto manifestazione anarcoide e violenta del disagio sociale della classe contadina, è fenomeno endemico nella storia del Sud. Si può, infatti, agevolmente risalire indietro nella storia per coglierne la presenza inquietante: la banda di Tito Curtisio si aggirava nei dintorni di Brindisi già nel 24 d.C. e Bulla Felix scorazzava alla testa di seicento uomini nel 206/207 tra la via Appia e la Minucia Traiana. E si potrebbe continuare in un lunghissimo elenco fino alle bande che sostennero nel 1799 il Cardinale Ruffo e a quelle che si opposero ai francesi di re Murat. Fenomeno, dunque, sempre ricorrente nei secoli, diverso nelle forme, naturalmente, ma omogeneo nella sostanza e nelle cause. L’elemento comune viene colto, per la prima volta, da Virgilio quando afferma che i “contadini trasformano gli strumenti agricoli in armi”. E’ questione sociale endemica e strutturale, dunque, non solo questione storica legata al contingente. Il disagio sociale è il disagio della classe contadina, da sempre vessata nel Sud: la terra, o meglio l’uso e/o il possesso di essa, costituiscono sempre nei vari periodi la causa scatenante di ogni rivolta: il contadino che non riesce a condurre un’esistenza accettabile non ha altro mezzo che il ricorso alla violenza e trasforma la falce in arma.

Se si comprende e si accetta ciò e da qui si parte nell’analisi, la comprensione del fenomeno diventa più agevole. Non sono completamente d’accordo con chi sostiene che il Sud nel 1860 fu con i Savoia. Certamente non lo fu tutto il Sud o tutte le classi sociali del Sud: lo fu la classe dei galantuomini, non lo fu il clero, non lo furono i contadini: la classe contadina numericamente più consistente rispetto alle altre, ad esempio, voleva la terra; Garibaldi inizialmente apparve loro come colui che gliel’avrebbe data e i contadini lo seguirono, così come avrebbero fatto anche con chiunque altro. Salvo poi a ravvedersene subito dopo e a reagire come sappiamo. I Savoia costituirono l’irrazionale speranza di un futuro migliore e altrettanto irrazionali e violente furono le conseguenze della cocente delusione immediatamente subita. I nostri contadini forse ignoravano addirittura l’esistenza di uno stato chiamato Piemonte e quel re straniero – i cui soldati parlavano una lingua sconosciuta – doveva apparire loro come uno straniero conquistatore, sovvertitore di consuetudini radicate nel tempo e nella cultura, profanatore della religione.

Un sereno tentativo di rivisitazione storica – a mio avviso – deve considerare il dato incontrovertibile che alle numerose idealità di chi sognava un’Italia unita, libera, ricca e potente si affiancarono e si sovrapposero i predominanti interessi finanziari internazionali. L’impressione che si ricava leggendo i bilanci di tutti gli stati preunitari è quella di un Piemonte economicamente in ginocchio, indebitato fino all’osso con i finanzieri inglesi ed europei, alla ricerca disperata di liquidità immediata, di nuovi sbocchi mercantili e di abbattimento dei dazi doganali. Così sull’ideale purissimo di Patria comune di tutti gli italiani, di fronte al quale tutti ci inchiniamo e che tutti riconosciamo come nostro, prevalse il progetto di un “grande Piemonte” impegnato ad annettere (più che a “liberare”) il Sud, ad espropriarlo delle proprie ricchezze, a tarparlo nello sviluppo dell’economia: si pensi alle riserve del Banco di Napoli subito dirottate a Torino, al depauperamento delle industrie del Sud (Pietrarsa, Mongiana ecc.), alla politica bancaria del neonato stato unitario, all’affidamento dell’appalto delle ferrovie meridionali a Bastogi, alla accresciuta imposizione fiscale (alla quale non corrispose l’equivalente ritorno in servizi di pubblica utilità).

Si consideri, insomma l’aspetto economico dell’occupazione sabauda, tenendo bene a mente il vecchio adagio dell’argento che fa guerra. Liberissimo il prefetto Maurelli di considerare il “brigantaggio” unicamente sotto l’aspetto storico-giudiziario e non anche sotto quello sociale: neghi pure il permesso di intitolazione di una strada! La realtà resta tale con o senza numero civico: ci si oppose! E quando a farlo è un intero popolo, non lo si può liquidare sbrigativamente come un fatto delinquenziale. E’ storicamente e sociologicamente inesatto e fuorviante. Se Borges fosse riuscito a convincere le bande di Crocco a conquistare Potenza e da lì muovere alla riconquista, anche provvisoria, del regno, forse oggi parleremmo – nonostante l’ineluttabilità degli avvenimenti storici successivi – di eroici partigiani e non di banditi sanguinari. Ma chi vince, si sa, detta le regole. A chi perde, però, deve restare l’orgoglio delle proprie ragioni e non c’è barba di diniego che potrà toglierglielo, sempre che se ne conservi memoria.

Valentino Romano