Il brigantaggio postunitario in alcune vicende succedute in Mesagne nel 1862

Nel numero precedente abbiamo parlato del 1799 e di alcuni momenti che sancirono la nascita dei movimenti liberali nella nostra Mesagne, non avevamo la presunzione di essere esaustivi, ma solo gettare un sasso nello stagno per smuovere le acque, dando lo stimolo per nuove ricerche. In questo numero proponiamo un documento relativo alla vicenda processuale a carico di Francesco Granafei, marchese di Serranova, imputato nell’ottobre del 1862 di favoreggiamento del brigantaggio. Lo facciamo con lo spirito di comprendere meglio il clima che aleggiava in Mesagne subito dopo l’Unità d’Italia avvenuta da pochi mesi (1861) e dopo oltre 150 anni da quegli episodi che diedero vita allo spirito di libertà alitato con la Repubblica Partenopea del 1799.

Dalla lettura dei verbali depositati negli atti processuali a carico del Granafei possiamo verificare le misure messe in atto dal Governo Nazionale per scoraggiare quelle sacche di resistenza favorevoli al deposto regime borbonico e che trovavano, nelle bande brigantesche, i fiancheggiatori ideali, con l’appoggio anche dello Stato Vaticano che sperava, nel ritorno dei Borboni, per continuare ad esercitare quel potere temporale che l’aveva vista protagonista nella vita politica ed economica degli anni passati in una società nella quale emergono prepotentemente la miseria, la mancanza assoluta di qualsiasi forma di cultura, dove l’analfabetismo era una delle maggiori piaghe sociali. Per questa gente del meridione d’Italia l’unica necessità era rappresentata dal lavoro, che gli avrebbe permesso di poter guadagnare gli “85 centesimi” necessari al sostentamento della propria famiglia, dei figli e gli altri congiunti. Il Sud, dunque, che cercava una propria collocazione nel nuovo Stato unitario. Della questione meridionale, noi ancora oggi ascoltiamo sui “media” le vivaci discussioni promosse dai politici di turno che parlano di questo meridione che non è ancora riuscito a riscattare le proprie radici culturali e le sue vocazioni produttive.

In una lettera indirizzata ai censuari del Tavoliere di Puglia nel 1863, Francesco Saverio Sipari dice:

«Il contadino non ha casa, non ha campo, non ha vigna, non ha prato, non ha bosco, non ha armento. Non ha letto, non ha vesti, non ha cibo d’omo, non ha farmachi. Il contadino non conosce pan di grano, se non è accasciato dalle febbri dell’aria, con sedici ore di fatica, riarso dal solleone, rivolta a punta di vanga due are di terra alla profondità di 40 cm. e guadagna 85 centesimi, beninteso nelle sole giornate di lavoro e quando non piove e non nevica e non annebbia. Con questi 85 centesimi vegeta esso, il vecchio padre, invalido dalla fatica e senza ospizio, la madre, un paio di sorelle, la moglie e una nidiata di figli. Se gli mancano per più giorni gli 85 centesimi il contadino, non possedendo nulla, nemmeno il credito, non avendo che portare all’usuraio e al Monte dei Poveri, allora vende la merce umana, esausto l’infame mercato, piglia e strugge, rapina, incendia, scanna, stupra, mangia» gli fa eco Benedetto Croce commentando «è questa la vera causa del brigantaggio» [in B. Croce, Pescasseroli; appendice a Storia del Regno di Napoli, Laterza, Bari, 1966, pp.337-338].

Il fenomeno del brigantaggio nel Mezzogiorno dopo l’Unità ha prodotto due linee di pensiero: la prima considera la rivolta dei contadini meridionali una forma reazionaria fine a se stessa, cioè alla tormentata vicenda dell’Unità; la seconda invece vede nel brigantaggio più un fenomeno sociale legato alla proprietà. E qui giova ricordare che il latifondismo, l’accentramento cioè della proprietà terriera nelle mani di pochi signorotti, era uno dei mali più difficile da sradicare nonostante vi siano state durante il decennio francese tutta una serie di leggi che decretarono l’eversione della feudalità senza produrre gli effetti desiderati. Proprio nel meridione i feudi continuarono a tramandarsi dai padri ai figli primogeniti maschi e si continuò ad esercitarsi il vincolo di indivisibilità, mentre in altre zone d’Italia, dove la successione feudale era regolata iure Langobardorum il feudo non veniva considerato indivisibile e pertanto poteva essere assegnato in parti uguali agli eredi aventi diritto; in questo modo la proprietà inizio a frammentarsi e produrre quegli effetti di distribuzione di ricchezza sul territorio in quanto quei terreni venivano coltivati regolarmente e non lasciati a pascolo. Il contadino rivendicava il diritto di poter avere un proprio fazzoletto di terra da coltivare e che avrebbe rappresentato la sua unica fonte di sostentamento. Con la caduta del regime borbonico questo malcontento trovò l’occasione propizia per esplodere.

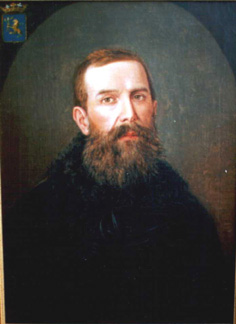

Non ci sembra questa, comunque, l’occasione opportuna per poter analizzare le cause che produssero il brigantaggio, lo spazio non c’è lo permetterebbe, ma soffermarci soltanto a descrivere come Mesagne, sonnacchioso paese di provincia viveva quei giorni di grande turbolenza. Non mancò la repressione da parte dello Stato che mise in atto delle vere e proprie rappresaglie, con fucilazioni, lavori forzati, leggi speciali e condanne inflitte da tribunali speciali. Il bilancio fu un vero bollettino di guerra: 7.000 morti in combattimento, oltre 2.000 i fucilati, 20.000 i prigionieri, 250.000 gli uomini impegnati nelle forze dell’ordine. Fu questa certamente la prima vera battaglia che i ceti subordinati hanno condotto per una più equa giustizia sociale, politica ed economica nelle provincie meridionali dopo l’Unità. Il documento preso in esame può chiarirci qualche dubbio in merito, soprattutto su come veniva gestita la giustizia da parte dei magistrati e quali le accuse di imputazioni, come i “delatori” con facilità estrema potevano far scattare il sospetto di favoreggiamento del brigantaggio. Francesco Granafei era figlio di Giorgio e di Arigliano Maria, fu il sesto marchese di Serranova , nacque a Lecce il 13 settembre del 1809 e morì il 27 luglio del 1875 nella sua abitazione in Via Falces a Mesagne. Aveva sposato la nobile Concetta Bacile dei baroni di Castiglione, la quale morì a soli ventisette anni il 22 maggio del 1857, come è possibile leggere sulla lapide fatta apporre dal marito nella chiesa di S. Maria di Loreto in Mesagne. Fratello di Francesco fu Giovanni che nacque il 2 maggio del 1812 e morì il 23 luglio del 1870.

Personaggi molto in vista nel paese, sia per l’ingente proprietà posseduta, all’incirca un migliaio di ettari, sia perché Francesco aveva ricoperto cariche istituzionali essendo stato Capitano della Guardia Nazionale. Il fratello Giovanni, invece, in diverse occasioni aveva manifestato delle intemperanze contro il deposto regime borbonico. [ a tal proposito si veda il libro a cura di E. Poci, D. Urgesi, M. Vinci dal titolo Dall’antico Regime allo Stato Costituzionale Unitario (1799-1860) il caso di Mesagne, Mesagne 1997]. Francesco Granafei fu accusato e quindi arrestato in Lecce il 29 ottobre del 1862 con l’accusa di favoreggiamento e partecipazione a banda armata con cooperazione, reato previsto dall’art. 163 del Codice penale – dalla lettura delle carte contenute nel Processo n. 381 e depositate presso l’Archivio di Stato di Lecce, Tribunale Giudicato d’Istruzione, Circondario di Lecce – Mandamento di Mesagne. Un dubbio, però, balena nella mente, infatti ci viene da chiedere come mai il Granafei fosse stato favorevole al ritorno dei Borboni, se da altre e più approfondite ricerche su questa famiglia, mai sono emerse simpatie nei confronti dei regnanti, anzi in più occasioni questi hanno manifestato sempre tendenze liberali. Inoltre proprio la famiglia Granafei espresse uno dei maggiori fautori dei movimenti carbonari, non dobbiamo infatti dimenticare Donato Maria Granafei (nato a Sternatia il 14 agosto del 1773 e deceduto il 16 gennaio del 1855), il quale fu installatore di diverse Vendite Carbonare nel Salento ricoprendo, peraltro, incarichi di primo piano nelle stesse e fu definito “la Primula rossa” salentina perché non fu mai possibile processarlo [M. Pastore, nel suo libro Settari in Terra d’Otranto, Lecce 1967, pag. 99 dice: «Donato Maria Granafei di Sternatia, marchese, Gran Maestro Presidente, Oratore ecc. ecc. in diverse parti. Antico Settario. Massone in Otranto ove si dice che occupava il primo posto. Promotore di Sette in molti comuni. Occupava la prima carica nella Gran Vendita di Lecce [….] e molti altri autori parlano diffusamente di questo personaggio come il Lucarelli, la Zara ecc.]. Mentre Giorgio Granafei, padre di Francesco, fu componente della Vendita dei Messapi Liberi di Mesagne.

Tutte queste supposizioni fanno ritenere che i sospetti caduti sulla persona di Francesco Granafei furono solo illazioni e non prove fondate, originate da coloro che volevano vendicarsi di qualche torto subito quando questi ricopriva la carica di Capitano della Guardia Nazionale oppure perché scomodo a qualcuno troppo interessato a gestire il potere pubblico per propri interessi. Dalla lettura delle carte processuali infatti non emerge nessun tipo di favoreggiamento o partecipazione alla lotta armata e l’incontro avuto con la banda di briganti presso la masseria di proprietà del Granafei denominata “Acquaro”, come egli stesso dice, “fu solo fortuita” e dallo stesso regolarmente denunciata al Giudice di Mesagne nella stessa giornata in cui il fatto avvenne. Sarà Giuseppe Braccio, Giudice del Mandamento di Taranto chiamato da Francesco Granafei, a deporre al processo in qualità di testimone. L’intera istruttoria consta di ben 165 fogli che comprendono: i verbali, lettere d’informazioni, disposizioni, interrogatori, deposizioni dei testimoni, carte sequestrate all’imputato (tra le quali “un indirizzo al Santo Padre colla rimessa di ducati 13, carte di politica, alcune parole della Sacra Scrittura, sentimenti politici, alcuni sentimenti all’italiana, alcune parole di Dante e Gioberti, una lettera di una certa Rosalia di Specchia Gallone con la quale il Granafei si raccomandava per la nomina a Capitano della Guardia Nazionale”).

Noi leggeremo solo alcuni dei passi più salienti dell’istruttoria, tra cui il verbale di arresto, l’interrogatorio a carico dell’imputato e la deposizione del giudice Braccio, tralasciando tutte le altre carte che per ragioni di spazio non ci è consentito pubblicarle. L’ordine di arresto partì dal Gabinetto del Prefetto dopo che questi aveva ricevuto “l’informativa” con la quale si portava a conoscenza l’Autorità di quella città che il Granafei sarebbe passato da Lecce per recarsi a Spongano, ove risiedeva una sua figlia di nome Antonietta [nelle precedenti ricerche si ignorava questo particolare, che Francesco avesse avuto dei figli con Concetta Bacile deceduta in giovanissima età]. Alcune Guardie Nazionali lo cercarono in diverse locande della città, ma senza risultato, trovarono invece il suo cocchiere Vito Calasso, il quale non seppe dare delle indicazioni in merito al luogo ove il suo padrone fosse alloggiato. L’indomani, però, le Guardie di Pubblica Sicurezza furono più fortunate e lo arrestarono nella strada San Vito mentre usciva dalla casa della vedova Clementina Martirano, vediamo cosa dicono i verbali dell’interrogatorio:

[…..] Interrogato sulle sue generalità, risponde: sono Granafei Francesco del fu Giorgio d’anni 50 circa nato in Lecce e domiciliato in Mesagne. Proprietario ammogliato con figli e non mai carcerato o processato, e non militare. Datogli cognizione della imputazione che ha peso di lui, e domandato qual cosa abbia a dire in sua difesa. Risponde: in un giorno di martedì dovendo io condurmi nella mia masseria denominata Lapani per poter formare un pozzo, feci chiamare l’artefice Francesco Caiulo, di Mesagne, uomo prattico di tali opere, dovetti attendere poco sino a quando fu libero dalle sue faccende.

Fu quindi che gli dissi che per il momento io sarei andato a sorvegliare i lavori che altri operai facevano in altra mia masseria ed egli poi si sarebbe fatto trovare sul luogo prendendo la via diretta. Restò così stabilito, non ostante che fosse da me permessato di venire con me in carrozza per portarlo sul luogo. Partito da Mesagne col mio cocchiere a nome di Vito Calasso di Lecce mi portai nella prima masseria denominata Strizzi distante circa due miglia da Mesagne. Quivi andai a vedere che cosa faceva un aratore il quale mi seminava del lino, e dopo essermi trattenuto circa un quarto d’ora, mi portai in un altro luogo della detta masseria per vedere il travaglio che stavano facendo diversi altri aratori sotto la direzione di Antonio Santoro di Mesagne i quali stavano arando con animali ed a giornata. Passato un quarto d’ora mi diressi alla masseria Lapani ove mi doveva attendere il detto Francesco Caiulo. E siccome per eseguire tal divisamento passar dovevo per la strada che costeggiava i fabbricati dell’altra masseria detta Acquaro, così nell’avvicinarmi nella distanza di circa due tiri di fucile due uomini l’uno dei quali stava attingendo dell’acqua ed un altro sopra i piedi che stava appoggiato come sopra una mazza avvicinatomi ad un tiro di fucile distinsi che invece di mazza era un fucile militare. Lo stesso era vestito di felpa con un cappello comune.

Sulle prime non credetti essere di esso un brigante, ma un individuo qualunque che andasse per i fatti suoi. Avvicinatomi vieppiù vidi che fuori dal portone un altro uomo armato vestito di felpa con cappello alla calabrese, con un fucile di grosso calibro. Allora che mi resi conto essere ivi dei briganti.

Erano in quel punto diverse carrette le quali baricavano in certo modo la strada che dovevo passare e stavano caricando del letame da un grosso mucchio che ivi esisteva. La perciò avendo fatto scostare una di quelle carrette, passai, ma appena erao per girare l’angolo della masseria vidi un numero di circa dieci persone tutte armate, distinsi due cavalli che facevano passaggiare.

Essendo critica la circostanza in cui allora mi trovavo, incerto su quello da fare, non potendo fuggire perché sarei stato raggiunto e forse fucilato essendomi quelli a me avvicinati credetti affarevole scendere di carozza e fingere di chiamare il mio massaro che io credevo poter essere lì vicino.

A tale richiesta uno dei briganti rispose nella masseria, ed io avendoli veduti non essere cattivi a farmi del male rimontai in carozza per riprendere la strada della masseria Lapani. Dicendo che al ritorno ci avrei parlato. E mentre mi accingevo a partire i briganti mi domandavano dove io dovevo andare. Alla risposta datagli che mi conferivo a Lapani poco distante dal mare, mi osservarono che fossi stato attento perché avrei potuto essere rubato.

[….] Liberato così da quei tristi mi rimisi sulla strada, e giunsi verso le ore ventiquattro in Mesagne susseguito dal Guadalupi. Essendomi ricomposto uscii a circa mezz’ora per avvertire il Giudice del Mandamento del fatto che mi era accorso. Mi incontrai cogli amici e fui dimandato sul fatto, perché il Guadalupi e gli uomini della masseria Acquaro avevano potuto raccontare l’avvenimento. Mi incontrai con don Giuseppe Braccio, e gli feci lo stesso racconto. Lo domandai dove era il Giudice del luogo e mi disse che andava passeggiando. Andai in casa del Giudice, ma non lo rinvenni. Alla fine mi riuscì di ritrovarlo a circa le ore due, e gli raccontai l’accaduto. Restò stabilito che all’indomani sarei andato a fare la dichiarazione, come difatti andiedi, e la lasciai a lui firmata. Da ciò è chiaro che nessuna corrispondenza abbia avuto con i briganti, e ne la mia condizione né la mia maniera di pensare, e né la mia morale è stata tale da farmi scendere a tali nefandezze, inorridendo al pensare che vi sia stato chi abbia potuto far concetto simile sopra di me; che se nulla mi fecero e mi dissero, debbo attribuire il fatto alla protezione divina o a fenomeno che io non mai abbia fatto somministrazione alcuna ne ricevuto biglieto di ricatto. E siccome nulla fecero al Guadalupi, e a tanti altri così pure non fecero nulla neppure a me.

Interrogato risponde: avendo saputo nella domenica successiva del detto Caiulo e dal massaro che nella masseria Lapani divisa con mio fratello erano stati i briganti, io mi feci sollecito di condurlo istantaneamente innanzi il Giudice del luogo, e gli feci fare l’analoga dichiarazione.

L’avrei fatto prima, se prima l’avessi saputo.

Fattogli osservare tutti gli autografi reportati nella sua copia in Lecce domandandolo se li riconosce

Risponde: essere suoi tutti quei autografi.

Domandato risponde: la mia causa italiana è stata sempre da me vagheggiata, ha formato e fermerà la più acuta delle mie aspirazioni siccome lo ha formato di tutte le anime oneste e di tutti coloro che hanno saputo pensare in Italia crederei in tristi chi potesse sentire il contrario. Tali sono i miei principi, tale la mia educazione. Di ciò ne ho date prove non dubbie espressioni cooperato pel bene della Patria, e della Unità italiana da che cadde il passato Governo. Sono stato per due anni Capitano delle Guardie Nazionali, quando il Risorgimento italiano aveva bisogno di braccia e di cuori; mi dimisi poi,parte per dar luogo ad altri, parte perché vedevo agitarsi un partito in Mesagne, e sorgere contro di me delle gelosie e non fidandomi a vedere il disordine che campeggiava, per tal fatto tranquillo per sentimenti non seppi vedermi in mezzo alle collesioni.

E’ vero che io abbia contribuito a mandare del mio, e non a raggranellare quello degli altri al Sommo Pontefice Pio IX, siccome è vero che mandando la somma io lo facevo tenere per mezzo dell’armonia, il quale si stampa in Torino, e non è punto vietato. In ciò facendo seguiva il sistema che universalmente si teneva, accompagnandolo con qualche motto scritturale.

Ricordo che essendosene fatto molto in Parlamento nel Ministero Ricasoli venne ritenuto che ognuno poteva mandare quella somma che credeva essendo ognuno padrone delle sue cose. Perciò che se questo era uno diritto non può essere ricercato. D’altronde essendo io un cattolico, che credente mio dovere dare una elemosina al Pontefice ed alla Chiesa ed in ciò fare la questione temporale non c’entra per nulla. Che se fosse un delitto allora dovevano punirsi tutti quelli che fanno queste simili elemosine.

Termino cvol dire che la mia casa è stata il rifugio di coloro che erano perseguitati dal cessato Governo. Li tenni per modestia. Altro dolore non ho che son creduto diverso da quello che sono, e cdapace di essere un retrivo ed amico dei briganti.

Chiedo che la istruzione non la faccia il Giudice locale, perché deve essere un testimonio.

Interrogato il Giudice Braccio in data 29 novembre del 1862, disse:

mi chiamo Giuseppe Braccio fu Feliciano di anni 51, casato, nativo di Mesagne. Possidente – Attualmente Giudice di questo Mandamento di Taranto – sono indifferente all’imputato.

Continua: E’ pur troppo vero che trovandomi in Mesagne con regolar congedo, il signor Granafei Francesco la sera del 21 ottobre ultimo mi manifestava, che in quella giornata recatosi nelle sue masserie Acquaro e Lapani si era incontrato con un’’rda di briganti a cavallo, quindi mi soggiungeva che andava in cerca del Giudice di quel Mandamento per denunziare tal fatto, e congedatosi da me con tale proponimento, ignoro se in realtà si fece a trovarlo, comunque di poi sentivo dire pubblicamente che fosse andato a parlare con quell’Autorità pel cennato fatto de’ briganti.

Ritengo che il signor Granafei sia incapace di corrispondenza co’ briganti, e molto più di dar loro spontaneamente del denaro o altro. Conosco che nei tempi andati il signor Granafei abbia sempre esternato sentimenti liberali accoppiati ad onestà e moderazione, per tanto fu eletto Capitano della Guardia Nazionale di Mesagne.

La cronaca dei fatti avvenuti a Mesagne e dei quali il Granafei parla esplicitamente, durante l’interrogatorio, facendo riferimento a quando lui era Capitano della Guardia Nazionale, li troviamo descritti nell’opuscolo “Breve cenno di taluni avvenimenti succeduti in Mesagne dall’epoca della promulgata Costituzione fin’oggi e specie di quei del 28 gennaio 1849 e de 16 luglio dello stesso anno”, di esso si ignora l’autore e la tipografia ove fu stampato, immaginiamo per ovvie ragioni le motivazioni di tali omissioni, ma sicuramente per evitare eventuali rappresaglie o ritorsioni, a pag. 22 si legge: «Intanto la Truppa, che si recò in Mesagne a reprimere i supposti tumulti, aprì la via a tante denunzie, e calunnie, non solo per opera di quelli che esercitano per sistema questa vile umana degradazione, ma anche per opera di coloro, che si fanno credere buoni del paese: e si osò tra gli altri d’inficiare la degna persona di D. Francesco Granafei, pel sol disegno di allontanarla dalla carica di Capo della Guardia Cittadina, qualora le Autorità Superiori inclinassero meritevolmente di approvarlo a preferenza di qualche altro [….] si confirmò a 2° eletto il figlio di un Decurione, che perorò la causa del Sindaco: si nominarono cassieri anche i debitori del Comune: insomma l’arbitrio, ed il dispotismo»

Possiamo ben comprendere allora, dalla lettura di queste poche righe, quali siano state le cause che indussero “quel qualcuno” a denunziare il Granafei quale fiancheggiatore dei briganti. Ai posteri l’arduo compito di trarne le conclusioni.

Mario Vinci

Abitazione dei Granafei in via Falces

Francesco Granafei, colpevole o innocente?

Il bel saggio di Mario Vinci sul coinvolgimento del Marchese di Serranova, d. Francesco Granafei in azioni di fiancheggiamento del brigantaggio, oltre ad evocare suggestioni mai sopite sull’argomento, ripropone su scala locale taluni degli interrogativi che – oggi più che mai – appassionano gli studiosi di questa pagina ancora in larga parte da riscrivere della nostra storia “unitaria”: i “galantuomini” furono contro o a favore del brigantaggio? Si servirono dei briganti o furono le loro vittime? Ancora: si posizionarono univocamente, come “ceto sociale” cioè, o si collocarono individualmente in difesa d’interessi “particolari”? E’ di tutta evidenza che un fenomeno di così grossa portata e di così larga diffusione nelle terre del Mezzogiorno non possa indurre a generalizzazioni di sorta per accreditare acriticamente l’una o l’altra tesi: episodi, fatti e persone hanno ciascuno una propria peculiarità che va studiata, analizzata e calata nella specificità del territorio, dell’ambiente e della situazione in cui si è consumata. Capita, ad esempio, che due paesi della nostra provincia – tanto omogenei per posizione geografica, quanto antitetici per cultura, tradizioni e collocazione politico-ideologica – reagiscano in maniera diametralmente opposta al manifestarsi del brigantaggio: è il caso di Carovigno e di San Vito, borbonico-reazionario il primo, liberale ed unitario il secondo; in prevalenza fiancheggiatore e “fornitore” di briganti quello, totalmente appiattito in difesa delle ragioni dello Stato unitario questo. E li separano meno di sei chilometri!

Torniamo a Granafei: Vinci sposa – in maniera peraltro del tutto legittima – la tesi che il rancore paesano abbia screditato la figura del marchese fino a fargli subire un processo infamante. È, a mio avviso, tesi che può essere sostenuta con argomentazioni valide. E’ vero, infatti, che, all’ombra della guerra civile che insanguinò il Meridione negli anni della nascita dello Stato unitario, si consumarono – all’interno degli stessi ceti sociali e fra ceti diversi – vendette personali, economiche e politiche. E’ vero è che i Piemontesi – per eliminare il dissenso – preferirono servirsi a larghe mani della delazione, della corruzione, della forza delle armi e di quella dei codici penali anche militari, piuttosto che adottare una sana politica di riforme sociali capaci di eliminare le cause del malessere sociale. Don Francesco Granafei può essere, come tanti incappato nelle spire di una faida di paese.

Mario Vinci mi permetterà però di dissentire parzialmente dalla sua tesi, senza che la mia abbia presunzione di verità, ma unicamente eguale dignità d’ipotesi. Raccolgo, in tutta modestia, il suo stimolo a nuovi approfondimenti. A suffragio della mia tesi posso provare a portare gli stessi elementi di Mario [1] e qualche rara altra traccia d’archivio. L’esplodere delle azioni brigantesche nel circondario di Brindisi è fatto risalire da autorevoli studiosi [2] al settembre 1862, quando per la prima volta vengono avvistati alcuni uomini a cavallo, forse in perlustrazione, forse impegnati nel reclutamento di nuove forze.

Tra di loro vi è certamente Giuseppe Nicola Laveneziana di Carovigno, cui molti attribuiscono il ruolo di luogotenente di Carmine Crocco Donatelli [3] capo indiscusso della rivolta brigantesca. Nei piani di Crocco, di Pasquale Domenico Romano, “il sergente Romano”, e dello stesso Laveneziana vi è – come si saprà successivamente – il temerario progetto di riunire varie bande, muovendo dal tarantino alla conquista di Brindisi. Laveneziana sequestra a scopo estorsivo un giovane che riesce fortunosamente a liberarsi. La banda scorazza nella zona della marina di Carovigno, tra Specchiolla e Serranova, dove gode di diverse complicità. Nella seconda metà di settembre la banda, che nel frattempo si è ingrossata risultando composta di una cinquantina d’individui allarga il suo raggio d’azione. A farne le spese sono le masserie Cuoco di d.Pasquale Perez, Lucci delle sorelle Perez, Siribanda di Marcello Scazzeri, Cerrito, Chimienti, Angelini, tutte nella zona tra Mesagne, Brindisi e S. Pietro Vernotico; le masserie Sardella e Casamassima, tra S. Vito e Ceglie. Vengono depredate di cavalli, armi, viveri e – quando possibile – di denari. Tutto ciò che occorre – in sostanza – alla latitanza, al vivere alla giornata di un gruppo d’uomini che hanno scelto la via della rivolta anarcoide e priva di progettualità politica e sociale.

Nel mese d’ottobre la banda continua ad operare in prevalenza tra Mesagne e Brindisi: è la volta delle masserie Spada, Restinco, Maciullo, Camardella, S. Nicola, Torricella, Baroni e Spada con puntate sporadiche verso Ceglie e Francavilla.

Ma stranamente, nelle cronache poliziesco-giudiziarie coeve, non vi è alcuna significativa traccia di denunce per assalti alle proprietà del Marchese Granafei, se si eccettua un’inoffensiva sosta all’Acquaro dove i briganti, secondo La Sorsa [3bis] dopo aver rinchiuso i contadini in una stanza, si accontentano di un lauto pasto: un semplice caso o un sottostante patto di reciproca non belligeranza?

Non lo sapremo mai, in assenza di riscontri documentali certi

L’episodio che costa al Granafei l’accusa di manutengolismo può essere agevolmente ricostruito attraverso la lettura delle carte processuali: D. Francesco nella mattinata del 21 ottobre, durante un giro delle sue proprietà, incontra i briganti che hanno occupato la masseria Acquaro. Un incontro incruento da cui viene fuori senza patire danno alcuno. Se ne torna Mesagne, raggiunge il giudice Braccio del mandamento di Taranto, suo amico, al quale narra l’accaduto e chiede consiglio. Nella serata, alle ore due, cioè solo tre ore dopo rintraccia il giudice competente e denuncia l’accaduto. Il giudice lo rimanda al giorno successivo per la compilazione materiale della denuncia.

Proviamo ad analizzare i fatti: Granafei – è lui stesso a dichiararlo – si avvicina alla masseria e scorge degli individui che non conosce, vestiti in una foggia che non lascia dubbi di sorta. Tuttavia non tenta di allontanarsi “…perché sarei stato raggiunto e forse fucilato”. Il motivo è plausibile. Si avvicina ancora e chiama il suo massaro. Gli risponde un brigante e lui “avendoli veduti non essere corrivi a farmi del male… rimonta sulla carrozza affermando che avrebbe parlato successivamente al massaro.

Nel frattempo la vita nella masseria segue il suo corso normale. La faccenda è davvero singolare. Una banda di briganti occupa l’azienda e i lavori continuano regolarmente. Ci sono numerose sentinelle a vigilare i braccianti perché non fuggano, come sostengono questi ultimi stessi nei loro interrogatori. È evidente però che i briganti possano controllare più facilmente il personale raggruppandolo in un unico posto, all’interno della masseria, invece di fare la guardia a contadini sparsi in tutto l’appezzamento. È più probabile, quindi, che siano di sentinella verso l’esterno, per non essere colti di sorpresa dall’avvicinarsi di truppe regolari. E se questo è vero, ne discende che i contadini non sono loro ostili. A supportare quest’ipotesi concorre lo Stato delle persone sospette del Mandamento di Mesagne [4] inviato il 28 ottobre 1863 dai Carabinieri Reali al Sottoprefetto della provincia di Terra d’Otranto, in ottemperanza alla legge Pica, nel quale ai nr.2 e 3 s’indicano tal Errigo Vincenzo, massaro dell’Acquaro e suo figlio Donato come sospetti di manutengolismo per essersi trovati nella suddetta masseria “quando vi pernottarono i briganti”. Al nr. 1 di detto elenco, per inciso, si trova proprio il nostro marchese.

Si può sostenere, quindi, con ragionevole fondatezza che vi sia qualche complicità tra contadini e briganti, che si sia verificata anche in questa circostanza una sorta di saldatura di interessi ed obiettivi tra il ceto contadino e i briganti che di quello medesimo ceto sono espressione.

Granafei, come abbiamo visto, si allontana dall’Acquaro. Chiunque al suo posto, consapevole del pericolo scampato, sarebbe corso difilato in città per avvertire le autorità perché organizzassero la caccia ai malfattori. Granafei, invece, risponde alle domande dei briganti che gli chiedono dove vada, dicendo di recarsi verso un’altra sua masseria, Apani. I briganti, premurosi, lo invitano a stare attento perché potrebbe essere “rubato”. Poco ci manca che lo scortino! Il marchese non tiene conto del consiglio e va ad Apani, attendendo tranquillamente alle sue faccende (la costruzione di un pozzo) e nell’interrogatorio spiega di essersi comportato in questo modo perché “se fossi tornato in Mesagne [i briganti] avrebbero potuto interpretare sinistramente il mio ritorno, tanto più che si era in una pianura, e poteva essere sempre veduto”. Dall’Apani, si dirige verso la masseria Baroni, dove arriva verso le ore ventidue [5]. Qui, secondo l’accusa che respinge, viene fermato da una mezza dozzina di briganti che gli chiedono i cavalli. Granafei si difende sostenendo che i briganti, giungendo ad una decina di passi da lui, hanno fermato un’altra carrozza che lo segue. Sia vera l’una o l’altra versione, è incontrovertibile che, nella stessa giornata, a distanza di poche ore, incontra i due volte i briganti e non riceve alcun danno. Verso le ore ventiquattro [6] finalmente, raggiunge casa sua, a Mesagne. con eccezionale freddezza si “ricompone” e dopo mezz’ora esce per avvertire il Giudice del Mandamento”. Incontra degli amici e viene “dimandato sul fatto, perché gli uomini della masseria Acquaro avevano potuto raccontare l’avvenimento”. Successivamente incontra il Giudice del Mandamento di Taranto, Braccio, suo amico e gli chiede consiglio.

Poi, “a circa ore due [7]”, riesce finalmente ad incontrare il giudice competente, lo avverte dell’accaduto e si accorda con lui per rilasciare l’indomani “dichiarazione” scritta. Non c’è che dire, Granafei dimostra una tempestività non comune. E’ passata tutta una giornata, i briganti sono ormai chissà dove.

La giustizia, almeno nella fase istruttoria, segue regolarmente il suo corso. Granafei viene arrestato e processato.

Nelle carte sequestrate al marchese, che pure ha brigato per entrare nella Guardia Nazionale, viene trovata la prova che lui ha aderito all’Obolo di San Pietro. Ora tutti sanno che questa raccolta di fondi sostanzialmente altro non è che una forma di finanziamento delle beghe borboniche per la riconquista del Regno [8].

Processato, viene sorprendentemente assolto.

Che dire se non che anche allora esistevano due giustizie, una per i poveri ed una per i potenti?

La popolana Tommasia Saponaro di Carovigno, per il solo fatto d’essere madre del brigante Giuseppe Valente, della banda Laveneziana, è dichiarata manutengola dei briganti [9]; il marchese Granafei, pur definito dai carabinieri “pessimo soggetto”, è prosciolto dai giudici. Unica misura applicata nei suoi confronti è la chiusura delle masserie. Ma di questo parleremo un’altra volta.

Era colpevole di manutengolismo o innocente? Contrariamente a Mario Vinci, per quello che ho detto, propendo per l’ipotesi di un personaggio come tanti in quel periodo, capaci di destreggiarsi tra il diavolo e l’acquasanta, attenti a non scontentare alcuna delle parti contrapposte, in un abile gioco d’equilibrismo e di doppiogiochismo, educati alla cultura del “vivere e lascia vivere”, nell’attesa degli …eventi e sempre pronti a salire – al momento giusto – sul carro del vincitore di turno.

Valentino Romano

[1] ASLe, Regio Giudicato, proc. 381 a/b

[2] Vincenzo Carella, Il brigantaggio politico nel brindisino dopo l’unità, Fasano, 1974

[3] Carmine Crocco, La mia vita da brigante, a cura di Valentino Romano, Bari, 1998.

[3bis] S. La Sorsa, La banda di Carovigno, in “Rivista Storica Salentina Salentina”, Lecce 1914, nrr. ¾ e 5/6

[4] ASLe, Pref. – Gab., b.249, f.2637,14.-

[5] corrispondenti alle ore 16 circa.

[6] Le ore 18 circa

[7] Le ore 20 circa

[8] cfr. Roberto Martucci, L’invenzione dell’Italia unita, Milano, 1999

[9] ASLe, Pref. – Gab., b.249, f.2637

Ringrazio l’amico Valentino Romano per le osservazioni fatte sulla figura di Francesco Granafei, peraltro giuste, ma che per maggiore chiarezza mi sento in dovere di fare alcune precisazioni sull’ambiguità politica dimostrata dal Granafei, che fu sicuramente dettata da opportunità economiche per difesa e salvaguardia del proprio patrimonio rurale. Certamente questo comportamento non può cancellare i contributi liberali dati da questa famiglia alla causa della nascita dello Stato democratico. Si vuole ricordare a tal proposito Donato Maria Granafei (nonno di Francesco), il quale fu tra i maggiori esponenti della Carboneria salentina, come anche Giorgio Granafei (padre del nostro Francesco) che risultò essere fra gli installatori della “Vendita” mesagnese.

Pertanto, non a giustificare, ma a sostenere la tesi che Francesco Granafei, se non fu vero sostenitore del “novello Stato”, sicuramente non avversò neanche la causa sostenendo il regime borbonico, ma fu più attento all’amministrazione del patrimonio familiare, contrariamente al fratello Giovanni che in diverse occasioni manifestò pubblicamente la sua avversione verso i regnanti.

Sarebbe interessante, alla luce di questo dibattito, poter far rivivere in un pubblico dibattimento la celebrazione di un nuovo processo, con l’ausilio dei documenti processuali, una pubblica accusa ed una difesa e chissà forse potremmo contribuire a far rivivere una pagina della nostra storia che per taluni avvenimenti ha molte analogie con i nostri giorni. Per questo la storia, nei suoi corsi e ricorsi storici, dimostra la sua attualità diventando maestra di vita.

Mario Vinci